�罻�����I(y��)��ƽ�_(t��i)������ ؐ�ꡰ�����^��ģʽ�݂��N�|(zh��)��

�l(f��)��: 2019-10-14 13:04:29 ����: ���� ��(l��i)Դ: ͬ���ؔ(c��i)��(j��ng)

���������(l��i)���҇�(gu��)�ԾW(w��ng)�j(lu��)ُ(g��u)��Ƅ�(d��ng)��(li��n)�W(w��ng)���g(sh��)��ƽ�_(t��i)��(j��ng)��(j��)��������(j��ng)��(j��)�Ȟ�������®a(ch��n)�I(y��)���I(y��)�B(t��i)����ģʽ�l(f��)չѸ�٣��o(w��)���������������T��ȡ��“������”�O(ji��n)�ܷ�ʽ��

�������ڣ�һ�Ұl(f��)չ��(sh��)�^Ѹ�͵��罻���——δ��(l��i)���У������ӂ��N�������Y(ji��)���y���~�������¼�һ��������(sh��)�罻���“��”��һ�ѡ�

�����罻��̽����ԁ�(l��i)�����P(gu��n)ע���������^���ع��ʣ�������(sh��)ƽ�_(t��i)�Ľ�(j��ng)�I(y��ng)ģʽҲ�ܵ��|(zh��)�ɡ�ͬ�r(sh��)�罻���“ؐ��”Ҳ�����݂��N�|(zh��)�ɡ�

����“�����^”�|(zh��)�ɂ��N

������(j��)ӛ���˽⣬�c����ƽ�_(t��i)�_�겻ͬ���_ؐ����T���DZ��Ҫ��ؐ��ُ(g��u)�I��Ʒ��������M(f��i)398Ԫ����һ�I�_�ꡣ�ɞ�ؐ�������������Ȧ�l(f��)��Ʒ朽�������Ҫ�����]��ʽ��

����ؐ��������Y���@ʾ���N��ؐ����Ʒ�Ă����10%-40%����ӛ���ڰٶ��N�ɡ�֪����ƽ�_(t��i)�l(f��)�F(xi��n)���T��ؐ������ƺ���(du��)���N����Ʒٍ�X��“�����dȤ”�����ǟ����ڰl(f��)չ���·۽z�_�ꡣ

������?y��n)飬���?j��)ؐ���Ҏ(gu��)�t��һλؐ����Ƶ���ֱ����ļһ���µ����ɫ@��200Ԫ�����“�¾�”����ͨ������ļһ���µ꣬���Լ��@ȡ100Ԫ����⣬���Ƶ���߀��(hu��)�@��100Ԫ��𡣴��⣬���Ƶ���߀������ֱ�ӻ��g�Ӱl(f��)չ�����е������N����Ʒ����20%��

��������ý�w��(b��o)������ؐ���_����Ʒ���^(q��)��������������һ�w��偡������ļ��ס����õ��ߵȣ��a(ch��n)Ʒ�����w��늼�������Ʒ����(g��)Ʒ������Ԍ�ƽ�_(t��i)�ϣ�ӛ��Ҳ�l(f��)�F(xi��n)������ؐ��������朽ӣ���(bi��o)��“ؐ��Y�����͵��”�֘ӡ�

����һЩ���M(f��i)���ڽ���ý�w���L�r(sh��)ֱ�ԣ��@�N�\(y��n)�I(y��ng)ģʽ���c(di��n)��“�W(w��ng)�j(lu��)���N”��ƣ������@�N������“�����^”����ʽʮ���������ɡ�

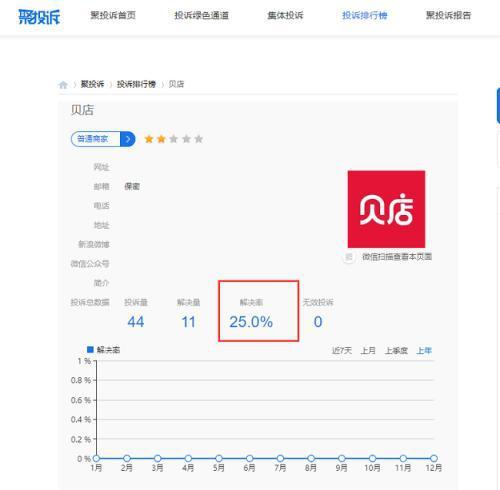

������Ͷ�V��Q�ʃH��25%

�������Ј�(ch��ng)����Ĵ����£��罻�����׃����N�\(y��n)�I(y��ng)ģʽ�����M(j��n)���ģʽ����Ŀ��ٰl(f��)չ�ڡ�Ȼ�����罻�����ه���罻�������Ͽ͎��¿͵ĠI(y��ng)�Nģʽ�������Q��֮�r(sh��)��������|(zh��)�ɡ�

��������(j��)��Ͷ�V��(sh��)��(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)��δ��(l��i)������44�lͶ�V(2019��10��13��)��ͬ�r(sh��)��Q�ʃH��25%�����M(f��i)�߾S��(qu��n)�����D�y��

����8��31�գ��������ھ�Ͷ�V��Ͷ�V����“������2019��8��13����ؐ��ƽ�_(t��i)ُ(g��u)�I������@Ʒ�Ƶ��S���������(d��ng)�r(sh��)�(y��)�挑����ÿ���S�������1.4�ˡ��̼��t�t���l(f��)؛�����ҵď�(qi��ng)��Ҫ���£��̼ҽK����2019��8��24�հl(f��)؛��8��27�����ϱ����յ�؛��8��28�ձ������҂���(d��ng)?sh��)��錚��Q���S������ĕr(sh��)��l(f��)�F(xi��n)����(y��n)�ص�ȱ���كɣ�����(l��i)��(bi��o)��1.4�˵ĵ�������(sh��)�H����ֻ��1.0�����ң�(li��n)ϵؐ�꣬�]�뵽ؐ�꾹Ȼһֱƫ���u�ң��f(shu��)ȱ���ك���������ˇ��(f��)�s�ȵȡ�һ�c(di��n)��Q���}�đB(t��i)�ȶ��]�У�һ�c(di��n)���M(f��i)�ߙ�(qu��n)�汣�o(h��)������������(y��n)��?f��)p�����M(f��i)�ߵę�(qu��n)�棬��(d��o)���ҬF(xi��n)�ڂ�(g��)�˓pʧ���_(d��)5000��Ԫ����һ��ُ(g��u)�I18��(g��)�S�������ÿ��(g��)���������������18��(g��)����������(l��i)����5�˶�”��

�������⣬����ý�w��(b��o)������ؐ���ϵ���Ʒ�ۃr(ji��)�h(yu��n)������Ʒ�����Č�(sh��)�H�r(ji��)ֵ����(j��)Ϥ��һ���棬ͬһƷ�Ʈa(ch��n)Ʒ��ؐ������ϵ���c����ƽ�_(t��i)��ͬ�������ۮa(ch��n)Ʒ���|(zh��)�h(yu��n)����ԓƷ��������ƽ�_(t��i)����ϵ�С�

������I(y��)��ƽ�_(t��i)������

�����罻���Ѹ�Ͱl(f��)չ��ͬ�r(sh��)�����}Ҳ�njӳ����F�������(l��i)������罻��̶��������ӂ��N�̎�P��

������Щ��I(y��)����“������”“��(chu��ng)��”����̖(h��o)�������_���ط���(j��ng)�I(y��ng)����ƽ��(j��ng)��(zh��ng)�����M(f��i)�ߺϷ���(qu��n)��ĵ����@ЩҲ�c��(g��)�e�ИI(y��)�������T“���ҹ�”“��Ը��”“����(hu��)��”�ıO(ji��n)�ܲ������кܴ��P(gu��n)ϵ���ɴ�Ҳ��(d��o)��һЩ�`���`Ҏ(gu��)�Ľ�(j��ng)�I(y��ng)�߸������o(w��)�ɑ���

����ؐ�겢���ұ��|(zh��)�ɞ����ӂ��N���罻���ƽ�_(t��i)��2019��3��14�գ�������ӛ���漰���N�`���О飬���V���й�������������؟(z��)�����������Ӌ(j��)�P�]7456�f(w��n)Ԫ���@һ��(sh��)��Ŀǰ���Ї�(gu��)�罻����I(l��ng)������һ�P̎�P��

����2017�꣬�Ƽ�������“�����T�M(f��i)”��“�����^”��“�F(tu��n)�(du��)Ӌ(j��)��”���О��_չ�\(y��n)�I(y��ng)�����ӂ��N�����Ј�(ch��ng)�O(ji��n)�ܲ��T�P��958.4�f(w��n)Ԫ������ǰ�h(hu��n)����Ҳ�������ӂ��N�������÷�̖(h��o)��

�������ڣ���(j��)�Ї�(gu��)�����ĕ��W(w��ng)�@ʾ�����(y��ng)�h�Ј�(ch��ng)�O(ji��n)������������(y��ng)�h����Ժ�����Ո(q��ng)��Ҫ����Y(ji��)“δ��(l��i)����”���P(gu��n)��˾���y���~������ؔ(c��i)�a(ch��n)Ʒ��ؔ(c��i)��ͨ�̑�̖(h��o)�����������y���~����

�����罻��̵İl(f��)չ߉�����õ�ʩչ����(sh��)�F(xi��n)�̘I(y��)׃�F(xi��n)�ɞ���ܣ��ܴ�̶��ϵ�����“������”�ıO(ji��n)�ܷ�ʽ�����ǰ����������ڲ��O(ji��n)�ܣ��罻�����I(y��)��ƽ�_(t��i)�������Ҽs����

�����Y(ji��)�Z(y��)

����2019��1��1������(sh��)ʩ�ġ�����̄�(w��)������(du��)�罻��̄���������̄�(w��)�ļ�(x��)���I(l��ng)���M(j��n)�бO(ji��n)�ܡ�����5�£����罻��̽�(j��ng)�I(y��ng)Ҏ(gu��)����Ҳ�ѽY(ji��)�����_������Ҋ��

�����I(y��)��(n��i)��ʿָ�������罻���Ұ�U���L(zh��ng)�ĬF(xi��n)���£���(qi��ng)���O(ji��n)�ܲ���ȥ�δ��棬���λ����Ƅ�(d��ng)�罻�����������l(f��)չ�ıؽ�(j��ng)֮·��

��һƪ���Ĵ�ʡ������ֱ̎�N�`Ҏ(gu��)��2�� ��1����I(y��)... ��һƪ�� �����˃�(y��u)�桱�ش���Nϵ�а��������� ��(chu��ng)...

������?l��)^�l

ֱ��������ٍ�X���������_27�|ֱ�����N�_��

- ����ϴĘ���@�����`�^(q��)��ע�⣡

- �ﶬ����(ji��)Ƥ�w����l(f��)�W��ô�k...

- �ϰ�����ô��ֹ�����L(zh��ng)٘��

- �����ۺ͵�����ʲô��ͬ

�ش���N�������ش��M(j��n)չ��MBI���F(tu��n)��(chu��ng)ʼ�˱��������Ї�(gu��)

��Ҳ�f(shu��)�ɾ�

�����u(p��ng)Փ 0 �l���鿴ȫ���؏�(f��)