教訓(xùn)慘痛:31天確診9830人!疑似15238人!錯(cuò)過(guò)萌芽階段,注定要付出慘痛代價(jià)

發(fā)布: 2020-02-03 11:57:37 作者: 佚名 來(lái)源: 尺度傳媒機(jī)構(gòu)

截至2020年2月1日零點(diǎn),國(guó)內(nèi)確診新型冠狀病毒肺炎病例9830人,疑似病例15238人,其中治愈218例,死亡213例。(數(shù)據(jù)更新至2020.02.01 00:19)

距離武漢衛(wèi)健委2019年12月31日下午首次發(fā)出通報(bào),整整31天!

距離武漢衛(wèi)健委2020年1月19日通報(bào)“新型冠狀病毒肺炎疫情可防可控”12天!

從“可防可控”到“國(guó)際突發(fā)公共衛(wèi)生事件”,我們錯(cuò)過(guò)了哪些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?

疫情發(fā)展之快超出了所有人的想象。

疫情發(fā)展的時(shí)間跨度很短,恰如危機(jī)的特點(diǎn):時(shí)間短,速度快,爆炸式增長(zhǎng)!

短短的31天里,發(fā)生了太多事情,我們大家像經(jīng)歷了一場(chǎng)漫長(zhǎng)的黑夜。

有盲目樂(lè)觀,有謠言,有正能量,有負(fù)面消息,幸運(yùn)的是,我們及時(shí)得采取了積極的補(bǔ)救措施,相信終將能夠擁抱希望!

危機(jī)的發(fā)展路徑是怎樣的?

危機(jī)的生命周期通常包括幾個(gè)階段:潛伏期、萌芽期、爆發(fā)期及衰亡期,恰如人的生命周期一樣,故而得名。

新冠病毒疫情這場(chǎng)危機(jī)的發(fā)展路徑基本上也會(huì)經(jīng)歷這樣一個(gè)周期:

1.可防可控:?jiǎn)适妊课C(jī)防控主動(dòng)權(quán);

2.人傳人:春運(yùn)返鄉(xiāng),各地“硬核式應(yīng)對(duì)”;

3.疫情繼續(xù)爬坡:返程高峰,論文風(fēng)波,打臉。

前不久,武漢大學(xué)附屬中南醫(yī)院感染科教授桂希恩表示:預(yù)計(jì)正月十五之前武漢市的疫情有望出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。

換言之,此次疫情危機(jī)的“拐點(diǎn)”還未到來(lái)!疫情危機(jī)還沒(méi)有到可以松口氣的階段!

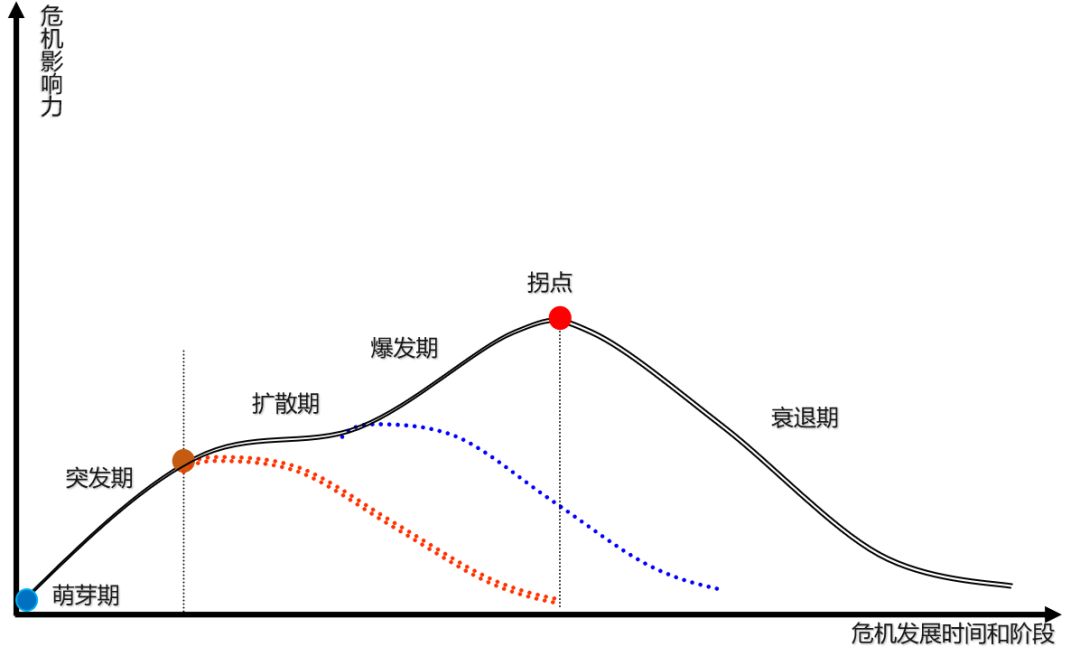

什么是“拐點(diǎn)”?下圖曲線(xiàn)頂部的紅色點(diǎn)應(yīng)該就是我們大家所盼望的“拐點(diǎn)”。

危機(jī)的生命周期示意圖

從圖中不難看出,“拐點(diǎn)”到來(lái)之前,危機(jī)處于盤(pán)坡階段,這是與疫情實(shí)際發(fā)展情況相符的。同樣的,現(xiàn)在還不是我們可以樂(lè)觀的時(shí)候,還需要小心防護(hù),謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

危機(jī)防控的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些?

我們剛才已經(jīng)了解到,危機(jī)大概包括潛伏期、萌芽期、發(fā)展期、爆發(fā)期、衰退期等幾個(gè)階段,那么,針對(duì)危機(jī)開(kāi)展防控和應(yīng)對(duì)也離不開(kāi)對(duì)危機(jī)各個(gè)階段的了解。

我個(gè)人的理解是,危機(jī)的防控包含兩層意思:一是防,一是控,防在前,控在后。只有防不住了,才需要控。

潛伏期要做的事情就是“防”,防止?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槲C(jī)。實(shí)際上,絕大多數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)都是可以避免發(fā)展為危機(jī)的。

萌芽期要“控”,只有控制不住了,才會(huì)有后面的發(fā)展期、爆發(fā)期等等。

所以,危機(jī)防控的關(guān)鍵點(diǎn)就是潛伏期、萌芽期,錯(cuò)過(guò)了這兩個(gè)節(jié)點(diǎn),就將會(huì)付出超乎想象的代價(jià)。最極端的情況是,完全放任危機(jī)發(fā)展,人人不作為,任由危機(jī)自生自滅。

在這里多說(shuō)一句,危機(jī)防控的意義就在于通過(guò)科學(xué)的、有組織的干涉,防止危機(jī)失控,盡可能的縮短危機(jī)發(fā)展的時(shí)間周期,也就是讓危機(jī)盡快結(jié)束,最大限度的減少危機(jī)所帶來(lái)的破壞和不良影響。

再說(shuō)到此次疫情,有不少朋友會(huì)有疑問(wèn):早在2018年就有報(bào)道發(fā)現(xiàn)新冠病毒肺炎,為什么他們不能制定預(yù)案,甚至提前開(kāi)發(fā)出疫苗來(lái)?為什么非要等到現(xiàn)在疫情發(fā)生了才倉(cāng)促應(yīng)對(duì)?是啊,我也想知道為什么。

這里提到了“預(yù)案”,很重要!危機(jī)管理研究和實(shí)踐離不開(kāi)“預(yù)案”的制定和“危機(jī)意識(shí)”。

危機(jī)是可以管理的。

危機(jī)管理從字面上很好理解,就是如何管理危機(jī)。

簡(jiǎn)而言之,危機(jī)管理包括:合理的人員調(diào)配和科學(xué)分工,信息和溝通渠道的通暢,及時(shí)的預(yù)警和對(duì)危機(jī)發(fā)展勢(shì)頭的精準(zhǔn)研判,信息發(fā)布的及時(shí)和充分,相關(guān)政策的制定,財(cái)力物力多方面的保障等。

要主動(dòng)、及時(shí)披露正確信息,盡可能提供詳實(shí)的信息,切忌“無(wú)可奉告”或擠牙膏。

為什么每當(dāng)遇到災(zāi)難和疫情,就會(huì)謠言滿(mǎn)天飛?權(quán)威信息缺位,信息渠道不通暢的結(jié)果。

還要統(tǒng)一口徑,只能有一個(gè)發(fā)聲渠道,一個(gè)聲音。此次疫情中我們可以看到,武漢相關(guān)機(jī)構(gòu)始終未能及時(shí)披露第一手權(quán)威信息,甚至新聞發(fā)布會(huì)都錯(cuò)誤百出。

疏還是堵?

欲蓋彌彰,成語(yǔ),意思是想掩蓋真相,結(jié)果反而更明顯地暴露出來(lái)。出自《左傳·昭公三十一年》:“或求名而不得,或欲蓋而名章,懲不義也。”

捂是捂不住的,疫情當(dāng)前,宜疏不宜堵。

誰(shuí)之過(guò)?

某個(gè)人的問(wèn)題還是整個(gè)社會(huì)應(yīng)急機(jī)制的問(wèn)題?

雪崩的時(shí)候,沒(méi)有任何一片雪花是無(wú)辜的!有一定的道理。圍繞這句話(huà)有爭(zhēng)議,這里不表。

危機(jī)應(yīng)對(duì)是一個(gè)體系的事情,不是任何一個(gè)人能做到的。

面對(duì)疫情和災(zāi)難,任何一個(gè)人的力量都是渺小的,只有發(fā)揮所有人的力量才有可能戰(zhàn)勝危機(jī)。

管理能力至關(guān)重要,還包括協(xié)調(diào)指揮能力,資源調(diào)配能力等。

大災(zāi)大難面前,往往最能檢驗(yàn)政府機(jī)構(gòu)針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急管理能力,考驗(yàn)企業(yè)的危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。

此次疫情反映出的問(wèn)題值得深思,社會(huì)應(yīng)急管理實(shí)踐能力提升任重道遠(yuǎn)。

如何看待輿論的質(zhì)疑?

我們看到輿論從一開(kāi)始針對(duì)武漢相關(guān)機(jī)構(gòu)的問(wèn)責(zé),發(fā)展到現(xiàn)在對(duì)中國(guó)疾控中心相關(guān)專(zhuān)家的質(zhì)疑。

這里所說(shuō)的“輿論”不僅僅是指媒體的報(bào)道,還包括每一位普通公民,對(duì)疫情的觀點(diǎn)。

輿論的關(guān)切是我們要正視的,只有了解關(guān)切,才可能做到“前事不忘后事之師”。

輿論也有其非理性的一面,要辯證的去看,不要偏聽(tīng)偏信。

危機(jī)意識(shí)比危機(jī)管理能力更重要。

99%的危機(jī)是可以避免的。

我們從來(lái)不缺人才,甚至不乏高人,缺的往往是危機(jī)意識(shí),也就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)的敏銳感知能力。

最后,疫情還在蔓延,我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)?

整個(gè)社會(huì)各司其職,人盡所能,就是最好的危機(jī)應(yīng)對(duì)。

央視的一位朋友跟我談了她的看法:“我媽從小教育我愛(ài)國(guó),她說(shuō)愛(ài)國(guó)其實(shí)很簡(jiǎn)單,撿起地上的一片垃圾是愛(ài)國(guó),做好自己的事情也是愛(ài)國(guó)。學(xué)生就是好好學(xué)習(xí),工人就是好好做工,我現(xiàn)在是一名記者,所以我要做個(gè)好記者,至少我努力了就可以了。

我深以為然。

我不奢望這篇文章能喚醒和影響多少人,至少我做了自己該做的事情。

今日新聞?lì)^條

我也說(shuō)兩句

已有評(píng)論 0 條 查看全部回復(fù)